Der Farbe-an-sich-Kontrast bezieht sich auf den Kontrast zwischen den reinen, ungemischten Farben im Farbspektrum (siehe dazu Lichtspektrum). Er entsteht, wenn Farben direkt nebeneinander platziert werden, ohne dass sie durch Helligkeits- oder Sättigungsunterschiede modifiziert werden.

Verschiedene Farben im Spektrum haben einen hohen Kontrast zueinander, das bedeutet, sie lassen sich visuell leicht eindeutig voneinander unterscheiden bzw. optisch trennen. Zum Beispiel erzeugt das Platzieren von Rot neben Grün oder Gelb neben Violett einen starken Farbkontrast. Diese Farbkombinationen erzeugen visuelle Spannung und Aufmerksamkeit.

Der Farbe-an-sich Kontrast wird oft in der Kunst und im Design verwendet, um Aufmerksamkeit und Bildspannung zu erzeugen (so wie auch jeder andere Kontrast). Durch die bewusste Platzierung von kontrastierenden Farben werden bestimmte Elemente betont und hervorgehoben. Der Farbe-an-sich Kontrast kann auch dazu dienen, interessante und harmonische Farbkombinationen zu schaffen, die das Auge des Betrachters ansprechen und visuelle Dynamik erzeugen.

Farbe-an-sich-Kontrast in Kunstgemälden

In der Bildenden Kunst gibt es zahlreiche Beispiele, bei denen der Farbe-an-sich-Kontrast das vorherrschende ästhetische Merkmal ist. Als Beispiel sei Franz Marc (1880 - 1916) mit seinen farbenfrohen Tierbildern genannt.

Das Bild zeigt das Gemälde "Die roten Pferde" aus dem Jahre 1911. Pferde und Landschaft bilden einen Teppich aus Farbflächen, in denen praktisch alle Farben der künstlerischen Paletten eingewoben sind. Neben dem Farbe-an-sich-Kontrast spielt nur noch ein Hell-Dunkel-Kontrast eine geringfügige Rolle, um die Figuren des Vordergrundes vom Hintergrund zu trennen.

Eine Besonderheit des Farbe-an-sich-Kontrastes ist, dass bestimmte Farben von vorn herein heller wirken als andere. So wirkt zum Beispiel eine intensives, leuchtendes Gelb heller als ein sattes Blau. Das folgende Gemälde von August Macke, der ebenso wie Franz Marc zur Künstlergruppe "Der blaue Reiter" gehörte, ist ebenfalls ein glänzendes Beispiel für Farbe-an-sich-Kontraste:

Es ist wichtig zu beachten, dass der Farbe-an-sich Kontrast in Verbindung mit anderen Kontrastarten wie dem Hell-Dunkel-Kontrast, dem Kalt-Warm-Kontrast und dem Sättigungskontrast verwendet werden kann, um komplexe visuelle Effekte zu erzielen und die Wirkung von Farben in einem Kunstwerk oder Design zu verstärken. Die Kombination verschiedener Kontrastarten ermöglicht es Künstlern und Designern, eine breite Palette von visuellen Ausdrucksmöglichkeiten zu nutzen und eine vielschichtige visuelle Komposition zu schaffen.

Wie entsteht Farbe im Auge?

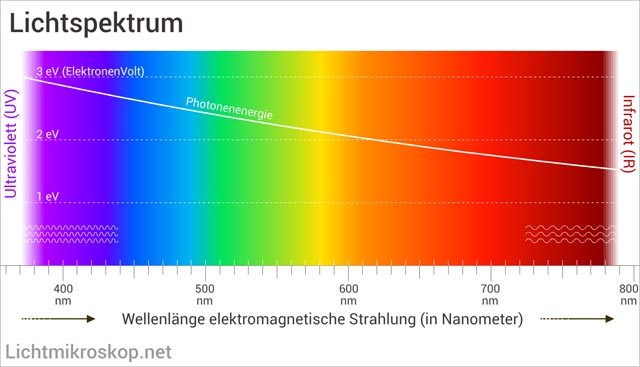

Farbe ist Licht unterschiedlicher Wellenlänge. Das menschliche Auge hat im Laufe der Evolution drei verschiedene Photorezeptoren entwickelt, die "anspringen", wenn Licht einer bestimmten Wellenlänge auf das Auge trifft. Die Photorezeptoren feuern bei rot, grün und blau (Wellenlänge von 380 - 700 Nanometer).

Bildquelle: Lichtmikroskop.net

Alle anderen (Misch-) Farben ergeben sich als eine Art Mischung in den Netzhautschichten im Auge. Die Lichtinformation bestimmter visueller Bereiche (sog. rezeptive Felder) werden anschließend zusammengefasst und sortiert, ehe die Information ans Gehirn weitergeleitet wird. Dort werden die Informationen in das visuelle Bild der "Wirklichkeit" integriert. Man sieht also im Prinzip nur Veränderungen - oder das, worauf man den Fokus richtet. Aus biologischer Sicht hat Farbe also erst einmal den Sinn, Dinge visuell unterscheiden zu können. Wer rote Äpfel von grünen Blättern unterscheiden kann, ist bei der Futtersuche klar im Vorteil.

Rot-Grün Farbsehschwäche

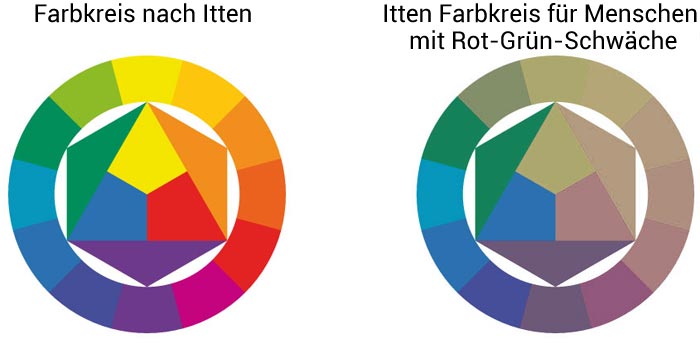

Die meisten Menschen können Farben unterscheiden, aber nicht alle. Eine Ausnahme bilden Menschen mit Farbsehschwächen. Vor allem die Rot-Grün-Schwäche ist bei Männern verbreitet: etwa 9 Prozent der männlichen Bevölkerung ist davon betroffen. Diese Personen sehen die Farben Rot und Grün weniger intensiv, je stärker die Farbschwäche, um so blasser wird die Farbe an sich: rot und grün werden zu Grauwerten. Siehe dazu: Farbsehtest online (OnlineSehtests.de).

Kunst ist aber mehr als reine Futtersuche. Und Farbe hat - dank menschlicher Emotionen, die eng mit Erinnerungen verknüpft sind - eine tiefer gehende Bedeutung. In diesem Artikel geht es um den Kontrast, also die Unterschiedlichkeit von Farbe, die Spannung erzeugt. Für visuelle Gestaltung (Kunst und Malerei) kann man diesen Farbkontrast nutzen.

Komplementärkontrast

Sekundärfarben (Farbkreis und Gegenüberstellung)

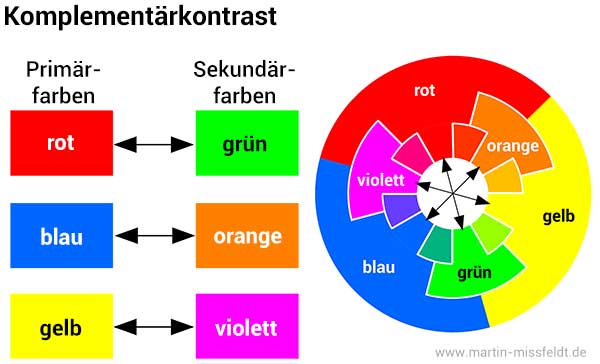

Der Komplementärkontrast ist eine besondere Form des Farbe-an-sich-Kontrasts (siehe oben). Die sich im Farbenkreis gegenüberliegenden Farben sind demnach besonders kontrastreich (unterschiedlich). Bezogen auf die Grundfarben ergeben sich folgende Komplementär-Kontraste: Blau - Orange, Rot-Grün, Gelb-Violett. Die folgende Abbildung veranschaulicht das:

Wenn man die Komplementärfarben miteinander mischt, kommt immer grau heraus: sie heben ihre Farbintensität gegeneinander auf.

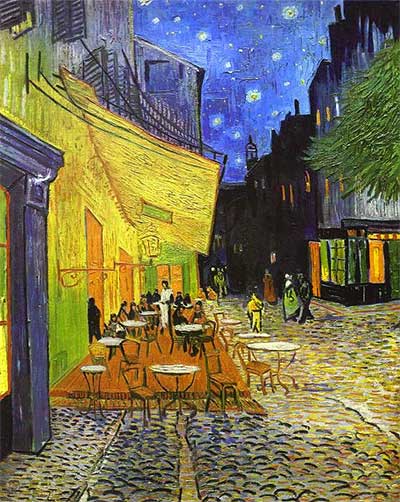

Das Nachtcafe von Vincent van Gogh, 1888

Der Komplementärkontrast kann bei gleicher Farbhelligkeit oder -intensität einen spannungsreichen Kontrast erzeugen. Das gilt einerseits für die abstrakte Malerei, als auch für gegenständliche Malerei. Der französische Maler Eugene Delacroix hat zum Beispiel die Schattenpartien seiner Nordafrika-Aquarelle mit dunklen Komplementärfarben gemalt. Dadurch wird der Hell-Dunkel-Kontrast noch verstärkt und die Farben scheinen sonnendurchflutet zu leuchten.

Das Bild oben stammt von Vincent van Gogh (1853 - 1890). Seine "Nachtcafe" (1888) wird durch einen sehr starken Komlementär-Kontrast geprägt: das künstliche gelb-orange Licht des Cafes kontrastiert das leuchtende Blau-Violett des Nachthimmels. Alle übrigen Elemente und Farbflächen des Bildes ordnen sich diese Spannung der Farben unter. Van Gogh hat in vielen seiner Bilder mit spannungsreichen Komplementär-Kontrasten gearbeitet, die seinen Bildern zum einen die energiegeladene Leuchtkraft verleihen, und zum anderen sehr spannungsreich seine innere Zerrissenheit vor Augen führen.

Wie bei fast allen berühmten Gemälde sind auch hier viele Kontraste enthalten, die sich gegenseitig verstärken. Das Nachtcafe ist daher auch ein gutes Beispiel für einen Warm-Kalt-Kontrast.

Die komplementäre Wirkung der Farben wird letztlich im Auge erzeugt, und auf dieser physiologischen Ebene ergibt sich daraus ein besonderer Effekt, den Itten als eigenständigen Kontrast bezeichnet hat: der Simultankontrast.

Farben

Martin Mißfeldt, 1985

Auch wenn es selbstverständlich erscheint, hier noch einmal die Liste der wesentlichen Farben:

In der künstlerischen Farbtheorie gibt es drei Grundfarben - auch Primärfarben (Farben erster Ordnung genannt)

Aus diesen drei Farben kann man alle anderen Farben mischen. Durch Mischung ergeben sich die Sekundärfarben (Farben zweiter Ordnung):

Wenn man diese Farben auf einem Kreis anordnet, und dazwischen jeweils Übergänge zwischen den anliegenden Farben, ergibt sich daraus der bekannte Farbkreis, den vor Itten auch schon Goethe entwickelt hat. Hier eine "moderne" Form dieses Farbkreises:

Siehe auch / Weiterlesen

- Farbperspektive einfach erklärt

- Luftperspektive

- Weitere Kontraste (Übersicht)

- Farbbilder (Bilder von Farbflächen)

- Kunst- und Maltechniken - Online Tutorial (kostenlos)